一、技术方案

将定性分析与定量分析相结合,通过文献分析、案例分析、模型分析和问卷访谈等方法,综合评价灾害发生对大都市区的社会影响,初步探索建立大都市区灾害社会影响评估指标体系:

(1)梳理典型案例,对大都市区灾害社会影响进行定性分析。通过收集国内外大都市区灾害社会影响的已有研究、报告以及新闻报道,全面梳理世界范围内具有代表性的灾害对大都市区的社会影响,整理典型案例,总结不同灾害对大都市区不同部门、不同功能的影响,初步确认灾害社会影响的主要内容。

(2)通过建立模型,针对灾害社会损失进行定量分析,评估致灾的社会因素。收集国家自然灾害灾情报送系统中上报的灾害事件报告、国家至灾区的现场应急响应工作组带回的报告、关于重大灾害事件影响的网络或文献信息等,总结不同灾种对不同大都市区的损害程度。通过模型筛选与分析,判断哪些社会致灾因素导致了灾害的损失,以及灾害对不同地区、不同人群的损害程度,分析其成灾机理,确认在构建社会影响评估指标体系时需要重点纳入考虑的指标。

(3)通过问卷访谈,验证大都市区灾害可能的社会影响。聚焦国内发生的重点灾害事件,进行实地访谈与问卷调查,以结合实际验证不同灾害对不同社会功能的影响过程、影响程度,初步筛选更具备可操作性的社会影响评估指标。

(4)初步探索建立大都市区灾害社会影响评估指标体系。在案例分析、模型分析、调查分析的基础上,针对洪涝、地震、台风对大都市区易受灾害影响的饮水供应、电力供应、燃气分配、通信设施、交通运行、医疗卫生和教育等方面筛选评价指标,构建多灾种社会功能影响指标体系。在构建指标体系的过程中,将重点突出大都市区灾害影响的特殊性,如发生台风暴雨时,大都市区最容易受到广泛影响的社会功能为交通功能,因而应重点考虑包括交通事故的数量、交通拥堵的时长等因素的影响等。同时,指标体系构建应考虑指标的科学性、准确性、关联性、层次性、可操作性和适用性以及数据可获性的要求。

二、典型案例调研分析

灾害社会影响具备自然和社会的双重属性,为了更好的开展研究,首先调查梳理了近几年对大都市区造成较严重社会影响的台风灾害案例,选取台风“利奇马”、台风“山竹”以及飓风“玛丽亚”为重点案例,通过调研、新闻报道、灾害管理部门等资料数据,初步确认灾害社会影响的主要指标。发现台风等重大灾害不仅仅会造成经济损失、人员伤亡、房屋倒塌等直接的损失,还会进一步影响大都市区的水电输送、交通运输、医疗保障以及教学活动、生产活动和娱乐活动,进而给大都市区带来较长一段时间的持续性的负面影响。

三、灾害损害的社会影响因素分析

1.数据挖掘与分析

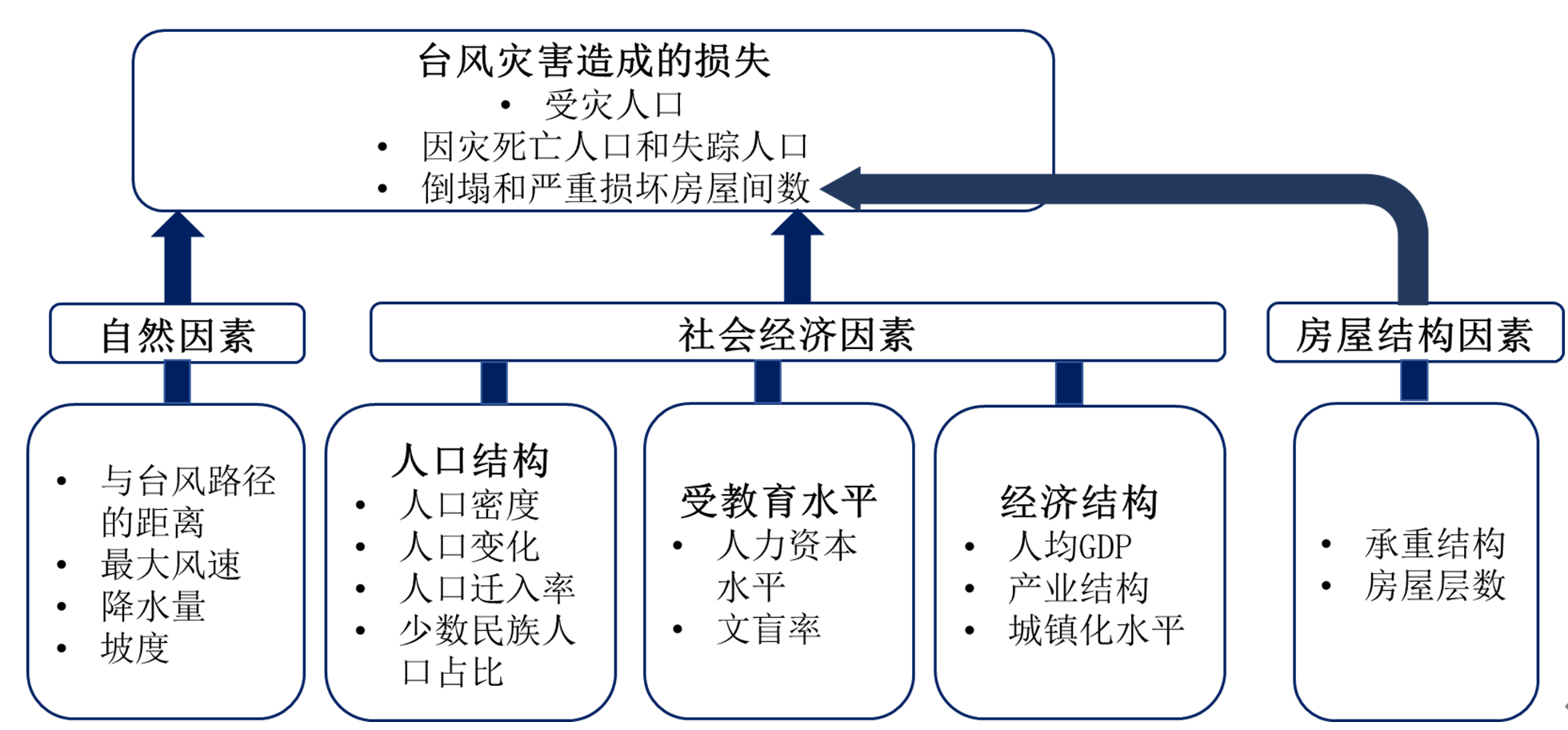

研究以县域为尺度,选取台风“山竹”和“利奇马”影响的广东、广西、福建、浙江、上海、江苏、安徽、山东、河北、辽宁、吉林等省(自治区)共计544个县为基本研究单元。根据以上重大案例调研分析,结合文献资料,建立台风损失影响因素评估概念框架,从自然、社会两个层次多个因素分析台风受灾人口、直接经济损失、倒塌和严重损坏房屋三个主要受灾指标的影响因素。

2.灾害损害影响因素模型构建

使用的主要方法是描述性分析和回归分析。在展示两次台风灾害在人口、经济和房屋等方面的损失情况的基础上,建立回归模型以考察社会经济发展与台风灾害损失的关系。具体来说,将地区i的台风灾害的损失Li解释为自然因素Ni、经济发展ECOi、人口结构POPi、受教育水平EDUi与一个随机误差项εi的函数:

![]()

对于上述公式,因变量Li台风灾害损失使用了三个测量灾害损失程度的指标:(1)受灾人口数量;(2)直接经济损失数量;(3)倒塌和严重损坏房屋数量。其中,在台风灾害造成的房屋损失方面,统计的数据根据房屋的损毁程度将房屋分成了倒塌房屋、严重损坏房屋和一般损坏房屋三类,本研究选取相对精准的倒塌和严重损坏房屋数据进行研究。以上灾情数据均来源于有关灾害管理部门统计数据。

尽管本研究主要关注的是与台风灾害损失相关的社会经济因素,但是自然因素Ni存在着不容忽视的影响。因此在模型中,我们加入自然因素作为控制变量,具体包括最大风速、降水量、与台风路径的距离和坡度。由于难以获得台风期间各个区县的风速信息,而中央气象台台风网公布了台风移动路径上部分中心点的位置、风速、气压等信息,因此我们使用与各个区县距离最近的台风中心点的最大风速来代表各个区县在台风期间经历的最大风速。降水量方面,我们用台风期间各区县单日最大平均降水量表示,数据来源于国家气象信息中心(data.cma.cn)。此外,与台风路径距离越近的地区,更有可能受到强风和强降水的侵袭,台风造成的损失可能越大。因此,我们利用中央气象台台风网(http://typhoon.nmc.cn/web.html)上的台风路径信息和地图信息,依次记录各个区县与最近的台风中心点的距离。最后,纳入各区县的坡度作为控制变量。坡度数据通过ArcGIS平台对地理信息的处理得到。

本研究主要选取了三个方面的社会经济因素,包括经济结构、人口结构和受教育水平,这些因素对受灾人口、直接经济损失、倒塌和严重损坏房屋等台风灾害损失的影响是本研究的模型分析主要关注的内容。

本研究选取了人均GDP和第二产业人口占比两个指标以衡量地区的经济结构ECOi对台风灾害损失可能的影响。其中,人均GDP是由灾害发生前一年各区县的GDP数据计算得到,例如受台风“山竹”影响的区域,使用的是2017年的GDP数据;受台风“利奇马”影响的区域,使用的是2018年的GDP数据。这些数据收集自各地区的统计年鉴和统计公报。第二产业人口占比是指2010年从事第二产业的人口占行业人口的比重,数据来源于2010年第六次人口普查分县资料。

人口结构POPi方面,参考Schumacher and Strobl (2011), 本研究使用了人口迁入率、人口密度、少数民族人口比重等指标,用来考察地区的人口结构对台风灾害损失可能的影响。其中,人口迁入率用各地区2010年迁入人口占总人口的比重来衡量,少数民族人口比重则是各地区2010年少数民族人口占总人口的比重。人口数据均来源于2010年第六次人口普查分县资料。

在受教育水平EDUi方面,本研究主要考虑区县的平均受教育年限与人力资本水平两个因素。其中人力资本水平用大专及以上学历人口占总人口的比重表示。受教育水平的数据均来源于2010年第六次人口普查分县资料。

在研究社会经济发展对受灾人口和直接经济损失的影响时,使用如下的基础线性模型进行OLS估计:

![]()

其中,为了尽可能地消除异方差性,缩小数据的取值范围,我们对因变量取对数处理。同时,我们对非占比形式的自变量也使用对数变换。

另外,在研究社会经济发展对倒塌和损坏房屋的数量上的影响时,本研究参考Anbarci et al. (2005)和Kellenberg and Mobarak (2008)的做法,使用了负二项回归模型进行估计。由于倒塌和严重损坏房屋的总间数属于非负的计数数据,使用简单线性模型可能无法产生一致的估计,因此考虑使用计数模型。同时,由于倒塌和严重损坏房屋数据存在“过度分散”的情况,因此选择负二项回归模型而不是泊松模型。

此外,对于台风灾害造成的倒塌和严重损坏房屋而言,除了自然因素和社会经济因素之外,房屋本身的结构,包括房屋的承重结构和房屋层数也可能影响着房屋的抗灾能力,这些也作为自变量加入负二项回归模型中。